Le Pape François (1936-2025) s’en est allé, en pleine année jubilaire sur l’espérance. C’est sans doute une page de l’histoire de la Compagnie qui se tourne. L’histoire d’un fils de Saint Ignace élevé, pour la première fois, à la dignité de servir comme Souverain Pontife. Le premier, dans l’histoire, venu d’Amérique Latine. Un grand jésuite évidemment, né à la veille de la Deuxième Guerre Mondiale, en pleine montée de l’autoritarisme (de gauche comme de droite) et du fascisme international dont son Argentine natale sera l’une des victimes. Ces régimes politiques produisent des masses d’exclus, de persécutés, de pauvres. Le jeune Bergolio grandit dans sa vocation jésuite dans cet environnement, et est appelé à gouverner comme Provincial des Jésuites d’Argentine dans un contexte politique et social très tendu, qui entame l’union des esprits et des cœurs au sein de la Compagnie et de l’Église. Il est assez souvent mal-compris, pourtant toujours en état d’alerte.

Quelques mois avant sa nomination comme évêque, il publie un article dans la Revue Ignatienne de Spiritualité (CIS) : « ‘In Conformity with this Hope’ (Const. 812). Some reflections on the Union of Minds and Hearts ». Le Père Bergolio y affirme alors que c’est l’union des esprits et des cœurs qui édifie le corps de la Compagnie de Jésus, et de l’Église. En revanche, « les situations de désunion, qu’elles soient manifestes ou déguisées en union, se manifestent par la désolation, engendrent la désolation, désédifient et dégénèrent l’identité fondamentale de la Société ». Dans sa forme la plus perverse, cette désolation consiste, dit-il, en « se croire meilleur que les autres (« Je vous remercie de ne pas être comme ce publicain »). Elle est nourrie par le ressentiment « d’être mis à l’écart, de ne pas être consulté ou de ne pas avoir de poids dans les décisions » ainsi que « par la considération des défauts des autres et de la communauté, ou des défauts que l’on pense que les autres ont ou projettent sur les autres ». Une telle désolation « produit et nourrit l’esprit du ‘devrait-être’ (telle chose ‘devrait’ être faite, ou telle décision ‘devrait’ être prise – en réalité seulement un alibi pour sa propre paresse ou son incapacité à la faire) ». De fait, elle reflète sa propre incompétence « ou son envie devant le succès ou les réalisations d’un frère », et « découle de la mesquinerie et de l’avarice, du manque de magnanimité et de générosité dans ses attitudes vis-à-vis des biens matériels, etc. » (143).

Comme antidote à cette culture de désolation, le P. Bergolio, propose un « recours à cette humilité fondamentale qui nous place en présence de Dieu, et donc au milieu de nos frères ». Celle-ci, poursuit-il, « est le seul point de départ valable et sûr : en elle s’effectue tout renoncement à soi-même, en elle l’homme adore et vénère en vérité ; en elle il fait l’expérience de sa contingence, tant dans l’histoire en général que dans celle du salut » (144). Cette culture de l’humilité/consolation s’inscrit aux antipodes de toute « réussite triomphaliste dans un espace ou un lieu particulier ». Elle s’obtient, au contraire, grâce à un dépassement, par lequel l’on se réalise à un niveau supérieur, « guidé par l’espérance aimante ». Car, conclut le Père Bergolio, « L’union des esprits et des cœurs se réalise par l’espérance dans le Seigneur et dans son Cœur… Elle se réalise par un travail et un labeur quotidien et réaliste, par le courage apostolique dans la prière et l’action (parrêsia) qui nous libère des liens mesquins de notre monde étroit et égoïste, nous rendant ainsi apostoliquement féconds (145).

Des années plus tard, au début de son pontificat, l’Église accueillait en François un Pape qui a appris les bonnes leçons des expériences de sa vie des plus dures. Un Pape assez humble donc pour demander au peuple de Dieu de prier pour lui avant que lui, ne le bénisse du balcon central de la Basilique Saint Pierre. Il se présente comme « l’évêque de Rome » que ses « Frères Cardinaux » sont allés chercher « à l’autre bout du monde ». Son élection comme Pape ne l’a donc pas rendu meilleur que les autres, supérieur à eux. L’Église de la périphérie qu’il représente, et qui se trouve désormais au centre romain, pour réussir et avancer au large, doit compter sur tous ; elle se veut donc collégiale. Le nouveau pape entend être un avec et parmi ses frères, tous au service du peuple de Dieu en prière, pour écouter et discerner ensemble ce que l’Esprit Saint veut communiquer aux Églises de notre temps. Les nouveaux signes des temps, c’est la crise écologique, la crise migratoire, la crise des abus sur mineurs et personnes vulnérables, la crise de l’espérance pour une bonne partie de l’humanité, y compris au sein de notre propre Église.

Le Cardinal Bergolio devient donc le premier pape à prendre le nom de François, oui, comme François d’Assise ! L’un des saints les plus marquants de l’histoire de l’Église qui prêcha la pauvreté et l’humilité, montra un souci étonnant pour l’environnement, et fut un homme de dialogue avec ceux qui sont considérés comme « Autres ». François, le Pape, incarne cette même humilité et cette même ouverture. Il désire, comme le Saint, vivre de l’Évangile. Prêcher la Bonne Nouvelle de la joie et de l’espérance, surtout aux pauvres et aux marginalisés. Il le fait parfois en se scandalisant d’un monde d’opulence où tout semble si connecté, mais où la masse pauvre et migrante vit, d’abord dans la honteuse indifférence des plus nantis, ensuite, sous la peau du bouc tragique que l’on abat à l’autel de l’avarice, et qui bientôt est portrait comme celui/celle qu’il faut craindre pour le bien-être de l’humanité et sa sécurité (Crime).

Parlant de son frère devenu pape, María Elena Bergolio, reconnût, dans une interview en 2014, que cette posture pastorale de son frère n’est pas de convenance. Elle a toujours été inscrite dans son cœur. Son frère Bergolio a profondément été marqué par le scandale qu’une grande majorité ait si peu, presque rien, à côté d’une infime minorité qui s’accapare de tout, dans l’indifférence et sans scrupule.

Au bout de cet examen des consolations/désolations, un modèle de pasteur s’en dégage, forgé au feu de l’action pastorale de l’évêque qu’il a été, et qui prend résolument l’option en faveur des pauvres comme l’action par excellence au cœur de l’Évangile du Christ. C’est une option que l’Église d’Amérique Latine avait largement prise pendant sa jeunesse, et que Bergolio a souvent abordée de manière nuancée comme Provincial des jésuites et comme Évêque, insistant moins sur la radicalité des idéologies combattantes et marginalisantes que sur la radicalité de l’Évangile du Christ qui est pour tous (todos) et qui n’exclut personne. Car c’est de l’attitude de domination, d’exclusion, d’indifférence face à l’irréductibilité de l’autre, et aux douleurs du prochain, que naissent les abus.

Dans ce contexte d’abus, François rappelle aux responsables de l’Église qu’ils sont avant tout des Bergers, protecteurs des plus petits et des plus vulnérables. Aux Évêques chiliens, il les invite, dans un langage simple et direct, à une paternité pastorale : « Si le berger s’égare, les brebis s’égareront aussi et deviendront la proie du loup qui passe. Paternité de l’évêque avec son prêtre, avec son presbyterium ! Une paternité qui n’est ni paternalisme ni autoritarisme, mais un don à rechercher. Restez proches de vos prêtres, comme saint Joseph, avec une paternité qui les aide à grandir et à développer les charismes que l’Esprit Saint a voulu répandre sur vos presbyteriums respectifs » (Janvier 2018).

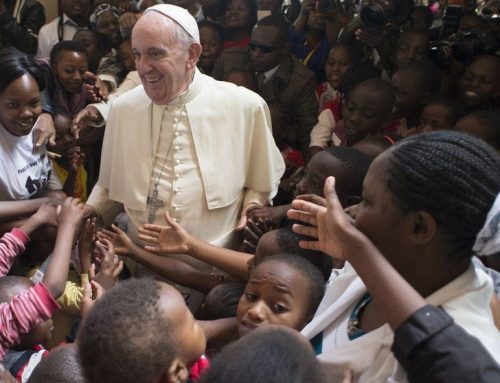

C’est cette même paternité, et l’espérance qu’elle porte pour notre humanité, que l’Église de Dieu qui est en Afrique a célébré au cours de la neuvaine célébrant le retour du Pape François auprès du Père. L’ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, résume cette humble grandeur dans une anecdote qui eut lieu lors de la visite du Pape au Kenya en 2015. Une personne avait insisté pour rencontrer le pape en privé. Au terme de son tête-à-tête avec le Saint Père, le président lui présenta la doléance de son concitoyen. Le pape accepta de le rencontrer, ayant demandé au président de sortir de son bureau pour le laisser seul avec ce chrétien. Le président qui raconte l’histoire s’amuse de ce petit « coup d’état ». Mais, il s’émerveille surtout de la méthode François, sa paternité pastorale. Une fois retourné à Rome, il garda contact avec cette brebis qu’il avait rencontré à Nairobi.

Ce sont des gestes qui parlent à l’humanité. Une espérance qui nous porte tous, alors que nous nous mettons en prière, avec nos pères cardinaux, pour l’élection d’un nouveau pontife. Car, le Pape François est mort ; vive le Pape… ?

Par P. Jean Luc Enyegue, SJ

Directeur de l’Institut Historique Jésuite en Afrique